達人さんのサイトより

https://blog.goo.ne.jp/0345525onodera/e/2863a93e9e340cfc103220148215f4ba

<転載開始>

https://blog.goo.ne.jp/0345525onodera/e/2af9f5e59262fcd5cb36575c5a42b7e0

世阿弥の花伝書 – gooブログはじめました!

運気を上げるには世阿弥曰く,運が悪くなる要因人をうらむ事,うらやむ事,ぐちを言う事,人のせいにする事,人の不幸をよろこぶ事,人の幸福をねたむ事,半自然的な行為を…

goo blog 運気を上げるには

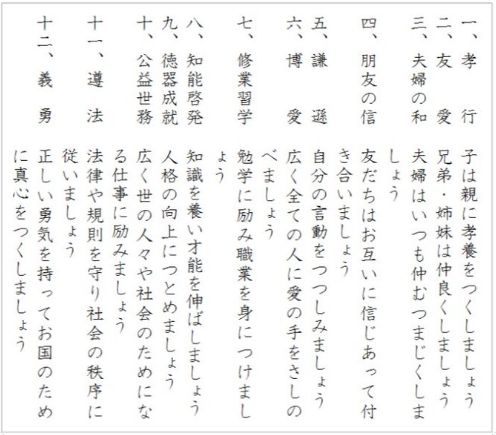

世阿弥曰く,運が悪くなる要因

人をうらむ事,うらやむ事,ぐちを言う事,人のせいにする事,人の不幸をよろこぶ事,人の幸福をねたむ事,半自然的な行為をする事,暗示をもとめる事,悲しみや苦痛をふりまく事,無責任である事,無視する事

今の日本にはこれが蔓延している。とにかくインドのサイババも手品師であったことがバレましたが,三輪明宏さんも天草四郎の肖像画が笑ったと言ってすっかりはまってしまいましたね。あれ全部手品なんですよ。

手品で泳いでいる金魚静電気で<止める>こともできるんです。 運を呼び込む要因

人の長所を見る事,人の幸せを慶ぶ事,自然と共生する事,積極的な心を持つ事,良心に従う事,常に自分に対して変化を求める事,苦しみを表に出さない事,挨拶をする事,そして約束を守る事,こうすれば運はついてくる。さらに,徳を積むこと(これは難しい)。

旧ゲームの達人の最後で書きましたが,10年連続長者番付け10位以内をキープしている斉藤ひとりさんは中学しか出ておりません。世間という法律を学んだのでしょう。「好かれる者が勝ち組になる」ひとりさんの信念です。給料をもらっている社長の悪口を居酒屋で言ったり,とにかく人の悪口ばかり言う人,これらの人からは間違いなく「貧乏波動」が出ていて伝染します。

出来るだけそういうたぐいの人に近ずかないことです。好かれる奴の前には神様が出てきて,石をダイヤにしてくれる。「人生金じゃない」と言うのはお金にたいする最低の悪口です。ひとりさんはさらに言う。

運勢って運の勢いと書きますね。人と同じだけ働いていては,運の勢いはよくならない。人の何倍も働いて,なおかつそんな自分を「ツイてる」と思うこと。それによって運はドンドン勢いを増すんです,と。

以下は老荘の言葉より…..

1)利益というものを,人間の生き方の中心に置いた社会というものは必ず破滅する。

2)便利な生活というものを,最高の価値として,それだけをひたすら追いかけると冷酷非常な世の中になる。

3)世の中が乱れることの根本は,賢くなれといって頭のいいことを人間たることの第一の価値として強調することだ。

現代世界:虚実の皮膜

| 江戸時代の戯曲家である近松門左衛門は、芸術の真実が「虚実の皮膜」にあると論じた。この「皮膜」には「ひにく」という振り仮名がふられているのだが、これが「皮肉」とかけられているのかどうか私には分からない。しかし私は、紛れもない虚構が紛れもない現実を次々と生み出していく現代世界の皮肉な姿を、いやというほどに見せ付けられてきた。間違いなく事実は現実の構成要素である。しかし同時に、虚構、つまり嘘もまた、現実の重大な構成要素に違いあるまい。我々は事実に対すると同様に真摯に嘘に向き合わねばならないのかもしれない。 このサイトでは、主に私(童子丸開)による翻訳と共に、パレスチナ連帯・札幌の代表を務めておられる松元保昭氏による興味深い訳文をも取り上げてみたいと思う。翻訳の中にはやや時期の過ぎた題材もあるかもしれないのだが、同じ虚実の皮膜はいつ何時でもどこにでも広がり続け、古いものがいつまでも新しいという皮肉な真実を作り上げているのである。 【童子丸開】 |

虚実皮膜論

分類文芸

近松門左衛門(もんざえもん)の演劇論。芸の真実は、芸術的虚構(=フィクション)と事実との間の微妙なところにあり、写実だけではなく、虚構があることによって芸の真実みが増すというもの。近松の友人の穂積以貫(ほづみいかん)の『難波土産(なにわみやげ)』の中に、近松の言葉として紹介されている。原文では「皮膜」に「ひにく」と読みが付けられており、「きょじつひにくろん」ともいう。

大いなる生命の形はすべて道に従う。道が物に作用するのは,見えず,捉えられない。捉えられず,見えずに,道の中に像がある。捉えられず,見えずに,道のなかに物がある。測りがたく,暗く,道のなかに精子がある。この精子は真である。真のなかに信がある。初発から今日まで、すべての物の発生を理解するためには,道の名なしでは済まされない。そしてすべての物の発生がそのようであるあることを,どこから知るのか?まさに道によって。(老子『道徳経』第21章・リヒャルト・ヴィルヘルム訳)

『狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く,その道も広々として,そこから入る者が多い。しかし,命に通じる門はなんと狭く,その道も細いことか。それを見出す者は少ない』<ルカ:13:24>

ハルメンの笛吹きがフリードリッヒ・ヴィルヘルム王のプロシア声をまねると,それまでぼんやり立っていた大衆は,機械的ににわかに動き出す。このようにして大衆に行わしめる展開によって,ちゃんと大衆についてこさせることができる。しかし,大衆は近道をしなければ指導者に追いつくことができず,破滅にいたる広い道の上(ルカ13:24狭い門参照)に展開することによって,はじめて隊伍をととのえて行進する余地を見出すことが出来る。生命を求めるために,どうしても破滅への道を歩まなければならないとすれば,しばしば不幸な結果に終わるとしても,驚くに当たらない。

上の記事は閉鎖した姉妹ブログより 管理人よりひとこと:宮本武蔵の「五輪の書」は世界中で翻訳されとくにウオール街では毎年ベストセラーになっている。日本人はもっと読むべきでしょうね。ルイビュットンだってあれは日本の紋章のデザインを盗ったもの。

管理人よりひとこと:宮本武蔵の「五輪の書」は世界中で翻訳されとくにウオール街では毎年ベストセラーになっている。日本人はもっと読むべきでしょうね。ルイビュットンだってあれは日本の紋章のデザインを盗ったもの。

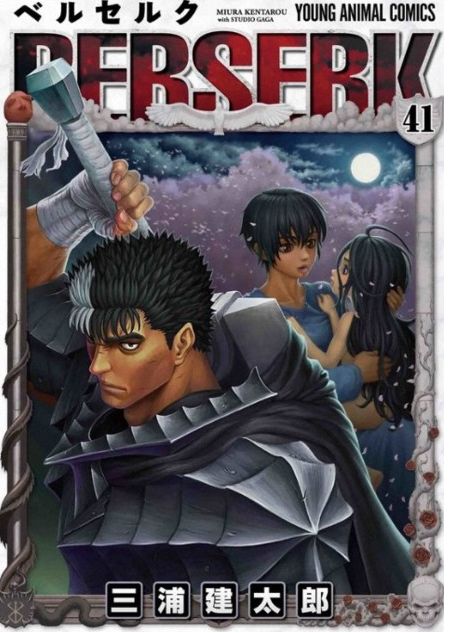

世阿弥元清

『風姿花伝』(花伝書)

1978 岩波文庫・1979 講談社文庫 他

岩波文庫(野上豊一郎・西尾実 校訂)

講談社文庫(川瀬一馬 校注)

こんな芸術論は世界でもめずらしい。ヨーロッパ人なら詩学とか詩法と名付けるだろう。なにしろ六百年前である。ブルネッレスキがやっとウィトルーウィウスを発見し、ファン・アイク兄弟が出てきたばかり、アルベルティの『絵画論』ですら『花伝書』の二十五年あとになる。

それも建築論や絵画論なら、まだしもわかる。『花伝書』(風姿花伝)は人の動きと心の動きをしるした芸能論である。証拠がのこらないパフォーマンスの理論であって、しかもそこには楽譜のようなノーテーションやコレオグラフはひとつも入っていない。ただひたすら言葉を尽くして芸能の真髄と教えをのべた。それでいて、ただの芸能論でもない。観阿弥が到達した至芸の極致から人間をのべている。人間の「格」や「位」の学習理論にもなっている。

それを世阿弥が記録して、省き、言葉を加えて、さらに磨きをかけた。したがってこれは世界史的にもめったにあらわれぬ達人の世界観でもあって、かつ極上の人間観にもなっている。それがまた人後に落ちぬ秘伝であることもめずらしい。ちなみに「達人」という言葉は『花伝書』の序にすでに用いられている言葉である。名人の上に達人がいた。観阿弥・世阿弥の父子はあきらかに達人を意識した。

本座に一忠がいた。これが名人で、観阿弥は一忠を追って達人になる。そして五十二歳で駿府に死んだ。だから世阿弥には名人と達人のモデルがあったということになる。一忠が観阿弥の名人モデルで、観阿弥が世阿弥の達人モデルである。生きた「型」だった。

そのモデルを身体の記憶が失わないうちにまとめたものが『花伝書』である。観阿弥が口述をして、それを世阿弥が編集したことになっている。きっと観阿弥がわが子世阿弥に英才教育を施し、死期が近づくころに、何度目かの口述をしたのだろうとおもわれる。それを世阿弥はのちのち何度も書きなおす。

実は『花伝書』は長らく知られていなかった。明治四十二年に安田善之助の所蔵の古伝書群が吉田東伍にあずけられ、それが『世阿弥十六部集』の校刊となって耳目を驚かせたのであって、それまでは数百年にわたってあまり知られていなかった。

ということは、『花伝書』はそれぞれの能楽の家に口伝として記憶されたまま、半ばは【文字のない文化】の遺伝子として能楽史を生々流転していたのだということになる。『花伝書』は現在では各伝本とも七章立てに構成されているが、その各章の末尾に秘密を守るべき【大事】のことが強調されているのが、その、文化遺伝子を意識したところである。「ただ子孫の庭訓を残すのみ」(問答)、「その風を受けて、道のため家のため、これを作する」(奥義)、あるいは「この条々こころざしの芸人よりほかは一見もを許すべからず」(花修)、「これを秘して伝ふ」(別紙口伝)といった念押しの言葉が見える。

こうした秘密重視の思想の頂点にたつのが、別紙口伝の「秘すれば花、秘せねば花なるべからずとなり」である。やたらに有名になって人口に膾炙してしまった言葉だが、その意味するところは、いま考えてみても、そうとうに深い。加うるに、このあとにすぐ続いて「この分目を知ること、肝要の花なり」とあって、この分目{わけめ}をこそ観阿弥・世阿弥は必ず重視した。このこと、すなわち「秘する花の分目」ということが、結局は『花伝書』全巻の思想の根本なのである。この根本にはふいに戦慄をおぼえる。

もともと『花伝書』は正式には『風姿花伝』といった。世阿弥の捩率{れいりつ}の効いた直筆「風姿華傳」の文字も残っている。うまい字ではないが、おもしろい書だ。それにしても『風姿花伝』とは、おそらく日本書籍史の名だたる書名のなかでも最も美しく、最も本来的な標題ではなかろうか。風姿はいわゆる#風体{ふうてい}のこと、『花伝書』には風姿という言葉は見えないが、その本文にない言葉をあえて標題にした。「風姿の花伝」、あるいは「風姿が花伝」なのである。風姿が花で、その花を伝えているのか、風姿そのものが花伝そのものなのか、そこは判然としがたく根本化されている。

世阿弥はよほどの才能をもっていたとおもわざるをえない。とうてい観阿弥の言葉そのままではないだろう。川瀬一馬をはじめ一部の研究者たちは、世阿弥は観阿弥の話を聞き書きしたにすぎないことを強調するが、聞き書きをしたことがある者ならすぐにわかるように、そこには聞き書きした者、すなわち世阿弥の編集的創意が必ずや入っている。その創意、とりわけ世阿弥は格別だった。そんなことは『花伝書』を読みはじめれば、すぐわかる。

では、少々ながらガイドをしておくが、『花伝書』は現代語で読んではいけない。もともと古典はそうしたものだが、とくに『花伝書』にはろくな現代語訳がない。けれども、もっと深い意味で『花伝書』の言葉は当時そのままで受容したほうがいい。

キーワードやキーコンセプトは実にはっきりしている。際立っている。第一に「花」である。何をもって「花」となすかは読むにしたがって開き、越え、迫っていくので、冒頭から解釈しないようにする。

この「花」を「時分」が分ける。分けて見えるのが「風体」である。その風体は年齢によって気分や気色を変える。少年ならばすぐに「時分の花」が咲くものの、これは「真の花」ではない。そもそも能には「初心の花」というものがあり、この原型の体験ともいうべきが最後まで動く。それを稽古(古{いにし}えを稽{かんが}えること)によって確認していくことが、『花伝書』の「伝」になる。

第二のコンセプトは「物学」であろう。「ものまね」と読む。能は一から十まで物学なのだ。ただし、女になる、老人になる、物狂いになる、修羅になる、神になる、鬼になる。そのたびに物学の風情が変わる。それは仕立・振舞・気色・嗜み・出立{いでたち}、いろいろのファクターやフィルターによる。

第三に、「幽玄」だ。この言葉は『花伝書』の冒頭からつかわれていて、観阿弥や世阿弥が女御や更衣や白拍子のたたずまいや童形を例に、優雅で品のある風姿や風情のことを幽玄とよんでいる。それは芸能の所作にあてはめた幽玄であって、むろんその奥には俊成や定家に発した「無心・有心{うしん}・幽玄」の余情{よせい }の心がはたらいている。その心の幽玄は『花伝書』の奥に見え隠れするもので、明示的には書かれていない。われわれが探し出すしかないものなのである。もし文章で知りたければ、世阿弥が晩年に綴った『花鏡』のほうが見えやすい。

第四には、おそらく「嵩{かさ}」と「長{たけ}」がある。これは能楽独得の「位」の言葉であって、「嵩」はどっしりとした重みのある風情のことで、稽古を積んで齢を重ねるうちにその声や体に生まれてくる位{くらい}である。これに対して「長」は、もともと生得的にそなわっている位の風情というもので、これがしばしば「幽玄の位」などともよばれる。けれども世阿弥は必ずしも生得的な「幽玄の位」ばかりを称揚しない。後天的ではあるが人生の風味とともにあらわれる才能を、あえて「闌{た}けたる位」とよんで、はなはだ重視した。『花鏡』にいわゆる「闌位{らんい}」にあたる。

第五にやはり「秘する」や「秘する花」ということがある。すでにのべたように、これは「家」を伝えようとする者にしかわからぬものだろうとおもう。しかし、何を秘するかということは、観世一族の家のみならず、能楽全体の命題でもあったはずで、その秘する演出の構造をわれわれは堪能する。このことはいずれ別の「千夜千冊」の項目で、あらためて謡曲論あるいは能楽論としてふれてみたい。

こうして「花」「物学」「幽玄」「嵩」「位」を動かしながら、『花伝書』はしだいに「別紙口伝」のほうへ進んでいく。そして進むたび、「衆人愛嬌」「一座建立」「万曲一心」が掲げられ、その背後から「声の花」や「無上の花」が覗けるようになっている。それらが一挙に集中して撹拌されるのが「別紙口伝」の最終条になる。これが絶妙である。

この口伝は「花を知る」と「花を失ふ」を問題にする。そして「様{よう}」ということをあきらかにする。問題は「様」なのだ。様子なのである。しかしながらこのことがわかるには、「花」とは「おもしろき」「めづらしき」と同義であること、それを「人の望み、時によりて、取り出だす」ということを知らねばならない。そうでなければ、「花は見る人の心にめづらしきが花なり」というふうには、ならない。そうであって初めて「花は心、種は態{わざ}」ということになる。

ここで口伝はいよいよ、能には実は「似せぬ位」というものがあるという秘密事項にとりかかる。物学{ものまね}をしつづけることによって、もはや似せようとしなくともよい境地というものが生まれるというのである。そこでは「似せんと思ふ心なし」なのだ。かくて、しだいに「花を知る」と「花を失ふ」の境地がふたつながら蒼然と立ち上がってきて、『花伝書』の口伝は閉じられる。ぼくは何度この一冊を読んだかは忘れたが、いつも最後の「別紙口伝」のクライマックスで胸が痛くなる。

附記¶本書は英文学者で能楽研究家の野上豊一郎が、一九二七年に校訂して岩波文庫に収められたものを、国立国語研究所長だった西尾実の再校訂を加えて、一九五八年に新たに出版された決定版だ。野上は若き日、宝生九郎・梅若実とともに明治の三名人と謳われた金春流シテ方の桜間伴馬の至芸にふれ、一九〇九年、吉田東伍が一子相伝の秘書『世阿弥十六部集』を公刊したことから能の科学的研究を志した。野上の研究によって世界に能が理解されるようになったと言えよう。その夫人が野上彌生子である。本書の西尾の「校訂者のことば」では、世阿弥の能楽論書は三十五歳のときの『花伝書』にはじまり、六十一歳の『花鏡』、七十歳の『却来華』の三期の頂点があり、それぞれ父の観阿弥の芸を伝えようとした時期、自らの芸の本質を伝えようとした時期、早世した長男元雅に伝えようとした秘曲を未来の名手に託そうとした時期とされた。この「三つの花の書」は世阿弥の精神の階梯を示す画期をなした。<松岡正剛・千夜千冊より>

「プロジェクト杉田玄白より」

リンクするなら黙ってやれ!

山形浩生

リンクを張らせろとかいうしゃらくせぇメールはよこすなバカ野郎! ケチなんかつけねーから、どこへでも黙ってさっさと張れ! そういうメールをよこしやがったら、断るからな。いちいち相手の身元を確認していいの悪いの判断するほど暇じゃねーんだ! そんなけちくさい真似するくらいなら、最初っから無料でこんなもん公開したりしねーぞ! 世間様におめもじさせられねぇと思ったら、その時点で引っ込めるわい。

黙って張る分にはなんの文句もつけない。絶賛リンクも結構、「こんなバカがいる」的罵倒嘲笑リンクも大いに結構。煮るなり焼くなり好きにしやがれ。ファンメールもかねた事後報告もオッケー。あとおひねりでもくれるってんなら、もらってやるからありがたく思え。いいの悪いの返事も書いて愛想の一つも振りまこうってなもんだ。

でも、そうでなきゃそんなメール受け取って、読んで、おまけに返事書くだけのコストを、なんでこのオレが負担してやんなきゃならんのだ。しかもそういうメールに限って、クソていねいでまわりっくどくてあいさつと社交辞令ばっかで、いつまでたっても用件がはじまんないで、長ったらしくて官僚的で、他人に配慮してるようなツラして実は自分のケツをカバーすることしか考えてねーのが見え見え。

どうしても許可がないとリンク張りがリスキーだと思うんなら、明示的に許可がないと法的にリンクが困難とかいうんなら、そんなとこはリンクしていただかないで結構。黙ってリンクしていいという文章を読んで、それを理解する能力がないやつ(個人法人を問わず)なんか相手にしてられっか!

丸ごとコピーしたいときも、文章自体を変えないで(変える場合にも変えたところを明示すればオッケー)、もとのURLと版権と、転載自由だってのさえ明記すればなーんも文句はつけないので、これも黙ってやってくれ。

でも山形が死んだらどうなるんだ、という心配性の人のために、遺言もつくっといてやろう。いたれりつくせり。親切だろう。どうだ、これでもまだ文句あるか。じゃあな嘘をつく自我~ラカンfile:///C:/Users/%E3%83%9E%E3%83%BC%E5%90%9B/Downloads/20012-182-004.pdf

<転載終了>