https://mainichi.jp/articles/20250403/k00/00m/020/160000c…

経済産業省幹部は「非関税障壁などをどう数値化するのか身構えていたが、関税率は単に機械的にはじかれた割り算だった」と戸惑っています。

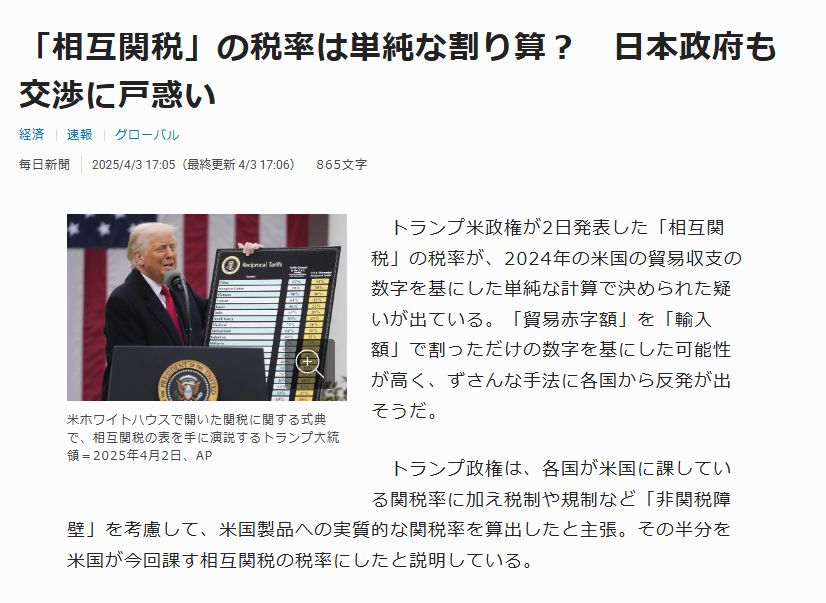

トランプ米政権が2日発表した「相互関税」の税率が、2024年の米国の貿易収支の数字を基にした単純な計算で決められた疑いが出ている。「貿易赤字額」を「輸入額」で割っただけの数字を基にした可能性が高く、ずさんな手法に各国から反発が出そうだ。

トランプ政権は、各国が米国に課している関税率に加え税制や規制など「非関税障壁」を考慮して、米国製品への実質的な関税率を算出したと主張。その半分を米国が今回課す相互関税の税率にしたと説明している。

だが、毎日新聞が米商務省発表の24年の貿易収支のデータを調べたところ、各国との貿易赤字額を輸入額で割った数字が、ことごとくトランプ政権の発表した米国製品への実質的な関税率に一致した。

例えば24年の米国の対日貿易赤字額(685億ドル)を輸入額(1482億ドル)で割った数字は、0・46でトランプ政権が示す46%に一致している。中国やベトナム、台湾など相互関税を課される他国の関税率も同じ結果だった。

貿易赤字額を輸入額で割った数字が0・1を下回るか、米国側が貿易黒字だった国については一律関税の10%適用だった。

ホワイトハウス高官は2日、記者団に対し「国際貿易の経済文献や政策実務から確立された方法論を用いて、大統領経済諮問委員会(CEA)が計算したものだ」と説明したが、非関税障壁をどのように算入したのか詳しい説明はしていない。この高官は「ここで使用するモデルは、あらゆる不公正な貿易慣行、不正行為の『合計』であるとの考え方に基づいている」とも述べており、年間の貿易赤字額を、関税率と非関税障壁の合計とみなした可能性がある。

日本政府内でも、この単純な計算式による数字が相互関税率との見方が広がっている。経済産業省幹部は「非関税障壁などをどう数値化するのか身構えていたが、関税率は単に機械的にはじかれた割り算だった」と戸惑い「この計算式のまま今後関税引き下げの交渉をしていくべきなのか、米国への投資額などで理解を得るべきなのか、判断が難しい」と頭を抱えている。【ワシントン大久保渉、古川宗】

【時系列で見る】

相互関税は「自由貿易への挑戦」 トランプ氏の主張は「事実誤認」も

トランプ米政権が2日、全世界を対象とした一律関税と貿易赤字国・地域を標的にした「相互関税」の詳細を発表した。これまで発動した関税措置に比べて、対象品目や地域が大きく拡大するだけに、世界経済の大混乱は必至だ。日本はどう対応すべきなのか、野口悠紀雄・一橋大名誉教授に聞いた。

「日本は正面から議論すべきだ」

野口悠紀雄・一橋大名誉教授

今回のトランプ米政権による関税は、第1次政権の関税と性質が大きく異なる。第1次の際は、主に経済成長を続ける中国に対抗することが目的だったが、今回は日本や欧州など友好国にまで一律に関税を課す方針だ。自由貿易に対する非常に大きな挑戦であることは間違いない。

トランプ政権の主張には事実誤認に基づくものも少なくない…