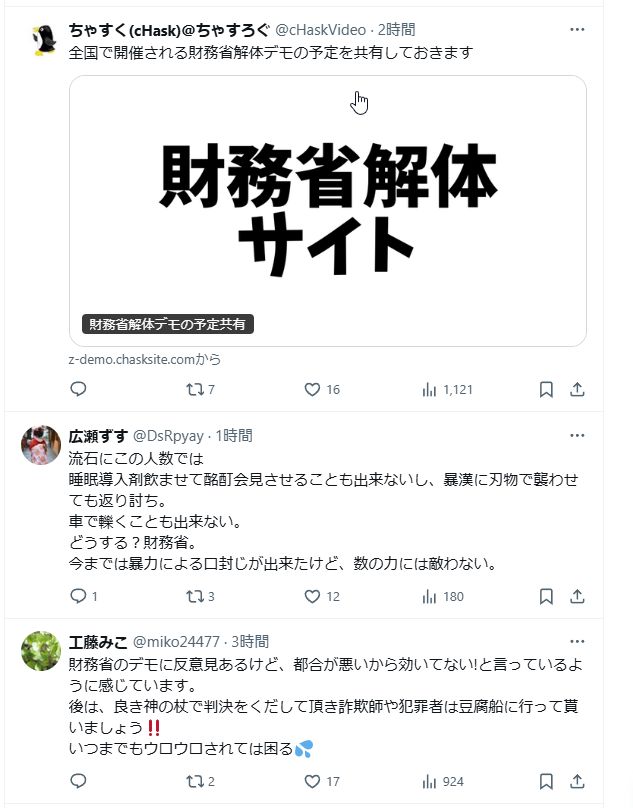

ここまで財務省に不都合なことばかり拡声器で言われて効いてないわけがないよなwww

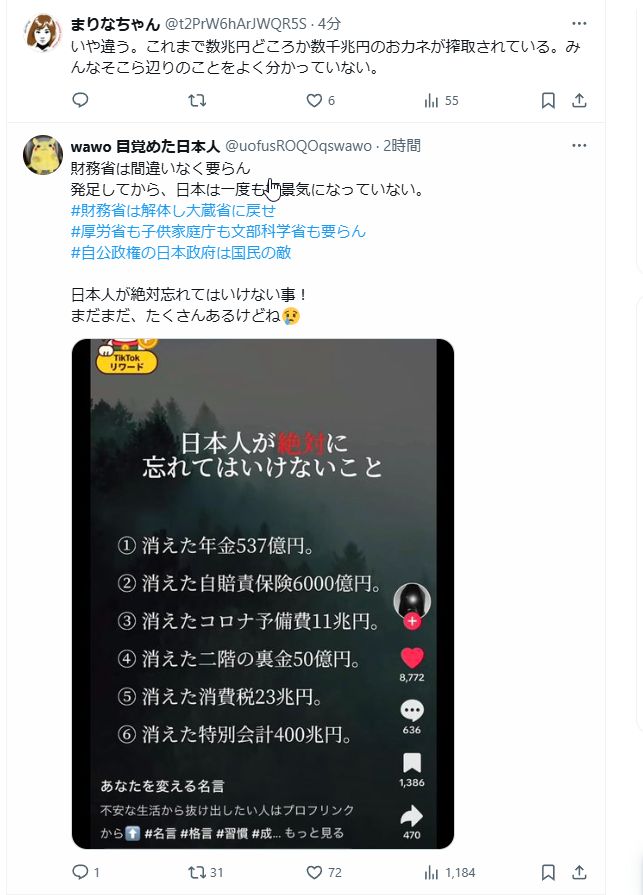

財務省は間違いなく要らん 発足してから、日本は一度も好景気になっていない。 #財務省は解体し大蔵省に戻せ #厚労省も子供家庭庁も文部科学省も要らん #自公政権の日本政府は国民の敵 日本人が絶対忘れてはいけない事! まだまだ、たくさんあるけどね

まったく知らなかった通行人たち SNS、Xで動画を観た人 TVで観た人などなど 自分で調べる人が どんどん増えている 確実に 後は選挙行くこと 組織票を凌駕する 国民の投票数で変えるしかない 増税政党、増税議員は全員落選

ここまでの運動になったのは 森永さんが病気と闘いながら 最後の1年を燃え尽きるまで 財務省解体を訴えてくださった おかげだと思います。

政府は国債を発行し支出することで国民の預金を増やすことができる 「そのお金はどこから調達されたんだ!」 という話ですがどこからも調達されていない。単に貸借関係がゼロから生まれた 貨幣とは貸借関係 お金はゼロからこの世に生まれます 国庫には無尽蔵にお金があるのです

あなたの主張は、現代貨幣理論(MMT: Modern Monetary Theory)に基づく考え方に近いですね。確かに、政府が国債を発行して支出することで、新たな貨幣が経済に供給される仕組みは、貨幣の本質が「貸借関係」であるという視点から説明されることがあります。以下で、この考え方を整理してみます。

- 国債発行と貨幣創造:

主権国家が自国通貨で国債を発行する場合、政府は中央銀行を通じて(直接的または間接的に)お金を「創造」できます。国債は政府の負債として発行されますが、それが民間部門(銀行や個人)に購入されると、彼らの預金が増加します。このプロセスで、貨幣はゼロから生まれ、経済に流れ込む形になります。 - 「どこから調達されたのか?」という疑問:

伝統的な経済観では、政府がお金を「税収」や「借入」から調達すると考えがちですが、MMTの視点では、自国通貨を発行する政府には調達の制約がないとされます。実際には、中央銀行が通貨を供給する能力を持つため、「無尽蔵」とまでは言わないまでも、実質的に政府の支出能力に上限はないと主張されます(インフレが制約となる点を除く)。 - 貨幣の本質:

貨幣が「貸借関係」であるという点は、銀行が融資を行う際に預金をゼロから作り出す仕組み(如、信用創造)と似ています。政府の場合も、国債を発行し、それを民間が購入することで、新たな預金が生まれ、経済全体の貨幣量が増加します。

ただし、現実にはいくつかの注意点があります:

- インフレのリスク: 政府が無制限に支出を増やせば、需要が供給を上回り、物価が急上昇する可能性があります。これがMMTでも認められる実質的な制約です。

- 信頼の維持: 通貨の価値は、政府や中央銀行への信頼に依存します。過度な国債発行が信頼を損なえば、通貨の下落や経済不安を招くこともあり得ます。

あなたの「国庫には無尽蔵にお金がある」という表現は、理論的には自国通貨発行権を持つ政府に当てはまる側面がありますが、実際の経済運営では、インフレや国際的な通貨価値のバランスを考慮する必要があるため、「無尽蔵」という言葉は少し誇張かもしれませんね。

この仕組みについてさらに深掘りしたい点があれば教えてください!例えば、日本経済における国債の現状や、MMTの実践例など、具体的な話題に絞ることもできますよ。

2024年の確定申告はまだ終わっていませんが、 社会保険料や年金は、支払われています。 財源は、国債発行?税金?

10 件のポスト

あなたの質問は、2024年の確定申告がまだ終わっていない時点で、社会保険料や年金が支払われているその財源がどこから来ているのか、というものです。以下で分かりやすく説明します。

まず、日本の財政の仕組みを考えると、政府の支出(社会保険料や年金の支払いを含む)は、基本的には以下のような財源で賄われています:

- 税収(所得税、消費税、法人税など)

- 国債発行(政府が借り入れすることで資金を調達)

- その他の収入(年金積立金の運用益など)

現状:2024年のタイミングでの支払い

2024年の確定申告は2025年2月17日から3月17日に行われるため(令和6年分の場合)、今時点(2025年3月2日)ではまだ申告が終わっていない人もいるでしょう。しかし、社会保険料や年金は2024年中に既に支払われています。これは、政府が年度の初めから予算を立てて支出を実行しているからです。この予算は、前年度までに確保された財源に基づいています。

財源の内訳:国債発行と税金の役割

日本の場合、社会保障費(年金や医療など)の財源は以下のように構成されています:

- 税収:消費税や所得税の一部が社会保障に充てられますが、全体の歳入に占める税収だけでは足りません。2024年度の当初予算では、一般会計の税収が約70兆円程度と見込まれています。

- 国債発行:税収で賄えない分は、国債を発行して補填します。2024年度予算では、国債発行額が約35兆円程度とされています。社会保障費は130兆円を超えるため、税収だけでは到底賄えず、国債が大きな役割を果たしています。

- 保険料と積立金:年金の一部は、国民や企業が支払う保険料や、年金積立金の運用益からも賄われます。ただし、これも全額をカバーするわけではありません。

「確定申告前なのに誰が払ったのか?」への答え

質問のポイントである「確定申告が終わっていないのに支払われている」という点については、政府が前もって国債を発行し、その資金で社会保障費を賄っているからです。税収は後から確定申告や納税を通じて入ってきますが、政府の支出はそれに依存せず、先に実行されます。つまり:

- 2024年の年金や社会保険料の支払いは、主に国債発行による資金と、前年度までに集まった税収や保険料を原資として行われています。

- 確定申告で集まる税金は、あくまで事後的に政府の財政を補うもので、リアルタイムの支出には直接結びつきません。

結論:財源は国債発行が主導

したがって、2024年の社会保険料や年金の財源として、国債発行が大きな柱となっています。税金ももちろん重要ですが、特に社会保障費のような巨額の支出においては、国債による資金調達が先行し、実質的な「財源」として機能しているのです。これは現代貨幣理論(MMT)的視点とも一致しますが、現実の日本財政でも、国債依存度が高いことは予算編成のデータから明らかです。

ただし、国債が増え続けることが国民の資産増加に直結するかどうかや、長期的な経済への影響については、議論の余地があります。インフレや通貨価値の安定も考慮が必要です。この点についてさらに詳しく知りたい場合や、具体的な数字に基づく分析が必要なら、教えてください!