中国古代王朝である殷王朝の遺跡に六十花甲子表(六十干支表)が書かれていたことから、この時代には暦術が確立していたことになり、陰陽五行説と十干十二支が存在していたことを意味します。

そのため、算命学の発祥は約四千年前だと言われています。

算命学の開祖は鬼谷子(きこくし)

殷王朝から千年ほど経った頃、中国の戦国時代に鬼谷子(きこくし)と言う縦横家が活躍しましたが、その鬼谷子が算命学の開祖と言われています。

縦横家とは、中国古代の思想家たちで、諸子百家の一つ。外交の策士として各国の間を行き来した人たちのことWikipedia

鬼谷子から受け継がれていった算命学は、運命学の正統派として認められるようになり、王朝内で門外不出の秘技とされていました。

しかし、時代の流れとともに算命学の一部が門外に流出し、そこから色んな占いが派生していったとされています。今では有名な四柱推命や九星気学、周易など、東洋発祥の占いはほぼ算命学から派生していったものなのです。

それらの占いは、部分的に流出した算命学の一部を切り取って生み出されたものなので、理論などがはっきりしないまま色んな技法が付け足されており、表面的な運勢しか見れなかったりします。

算命学は思想と理論がしっかりしているため、学習する全ての人々を納得させることができ、最近では「プロの占い師が最後に行き着くのは算命学だ」と、高く評価されるようになりました。

算命学は認知されるのに時間がかかった

算命学は運勢を立体的に占うため他の占いよりも奥が深く、奥義も数えきれないほどあるため、学び終えるのにも莫大な費用と時間がかかります。他の占いよりも学習するハードルがとても高いからか、世の中に知れ渡るまでに四柱推命や西洋占星術よりも時間がかかった印象です。

- 四柱推命と算命学の違いについては、こちらの記事をご覧ください。

近年は、インターネットの普及により、専門的な知識が以前より手軽に調べられるようになり、一般の人の占いリテラシーもどんどん上がってきています。そんな中で、流行る占いの根本原理をたどると、大抵、算命学の一部が土台になっていることが多く、そのことが少しずつ世の中に知れ渡るようになりました。

例えば、動物占いは十二大従星を元にしています。

細木和子さんの六星占術やゲッターズ飯田さんの五星三心占いは天中殺を元にしています。

星ひとみさんの天星術占いは六十干支を元にしています。

算命学の基本

陰陽五行説

算命学(さんめいがく)をはじめ、中国で生まれた占いは陰陽五行説(いんようごぎょうせつ)が根本にあります。

「陰占」でその人の本質、「陽占」でその人の性格を読み解き、五行を掛け合わせて更に分析します。

陰陽について

性別に女(陰)と男(陽)があるように、この世の全てに“陰”と“陽”が存在します。

どちらかが多すぎたり少なすぎるとバランスを失い、正常な状態を保てません。

幸せになるためには、お互いを尊重し、補い合っていくことが大切です。

| 性質の陰陽 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 陰 | 冷やす | 鎮める | 堅固 | 湿潤 | 閉じる |

| 陽 | 温める | 動かす | 柔軟 | 乾燥 | 開く |

| 自然界の陰陽 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 陰 | 秋冬 | 北 | 夜 | 月 | 水 |

| 陽 | 春夏 | 南 | 昼 | 太陽 | 火 |

| 人体の陰陽 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 陰 | 下半身 | 体幹 | 腹 | 臓 | 血 |

| 陽 | 上半身 | 四肢 | 背 | 腑 | 気 |

五行について

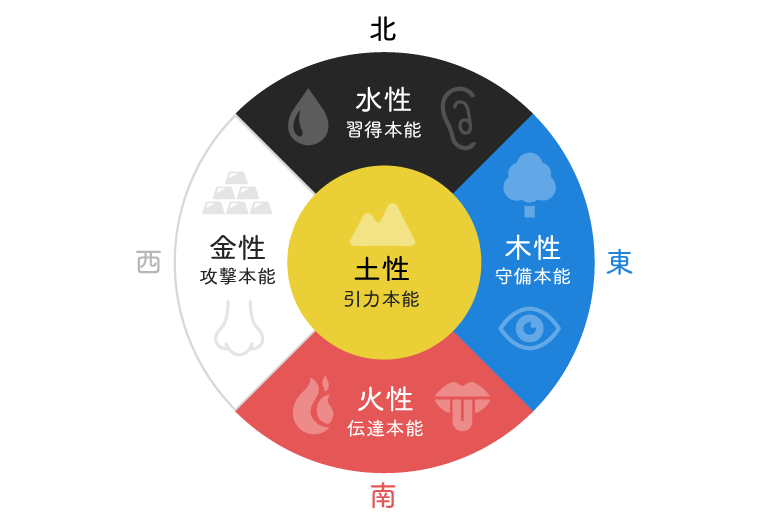

五行は「水性」「木性」「火性」「土性」「金性」で成り立っていて、それぞれに色・方角・五官・五臓を当てはめることができます。

| 五行 | 本能 | 色 | 方角 | 五官 | 五臓 |

|---|---|---|---|---|---|

| 水性 | 習得本能 | 黒 | 北 | 耳 | 腎臓と膀胱 |

| 木性 | 守備本能 | 青 | 東 | 眼 | 肝臓 |

| 火性 | 伝達本能 | 赤 | 南 | 口 | 心臓と小腸 |

| 土性 | 引力本能 | 黄 | 中央 | 皮膚 | 脾臓、胃の窓口 |

| 金性 | 攻撃本能 | 白 | 西 | 鼻 | 肺と大腸 |

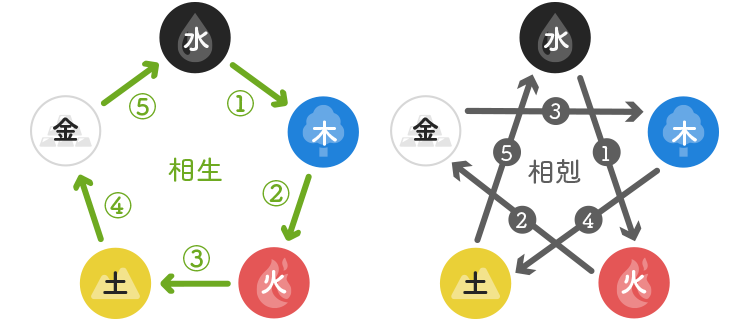

五行の相生(そうしょう)・相剋(そうこく)

五行は“相生”と“相剋”の2つの関係によりバランスが保たれています。

「循環」がうまくいけば新しいものが生まれ、「争い」が怒ると循環は止まってしまいます。

そういった考えから、相生は「アクセル」で相剋は「ブレーキ」だと認識してもらえればイメージしやすいかと思います。

相生関係は別名「母子関係」とも言われていて、良い相性です。

相剋関係は対立して互いに争うことになるので、あまりいい相性とは言えません。

相生関係について

- 水生木:水の潤いによって、木が生育する

- 木生火:木は性質が温暖で、その中に隠れている火が熱となって出てくる

- 火生土:火は燃えると、土と同質の灰が残る

- 土生金:土が集まった山には、金属が宿る石がある

- 金生水:金属は腐食、または融解することにより水になる

相剋関係について

- 水剋火:水は、火の存在を消し去ることができる

- 火剋金:火は、そのエネルギーにより硬い金属を溶解する

- 金剋木:金属は固く、それよりも柔らかい木を切断する

- 木剋土:木は、密度の薄い土を押し退けて生育する

- 土剋水:土は、水の流れを塞き止める

十干十二支

十干(じっかん)、十二支(じゅうにし)は、算命学の骨組みとなる基礎知識になります。

人間を含む全ての生物は時間と空間の中で過ごしていて、その時間と空間を“十干、十二支”で表しています。

十干(=空間)とは

十干は全部で10種類あります。

古来の人は、この世には木・火・土・金・水の属性が存在していると考え、それに陰陽をかけ合わせて10種類に空間を分類しました。

陰陽論とは、この世のすべてを陰と陽に分け、互いの存在を明らかにしていくというものであり、人間にも男女があるように、全てを2つに分類することです。

五行説というのは空間の分類なので、天地を陰陽で分け、10種類の空間が生まれ、それを表したものが“十干”になるのです。

| 十干 | 五行分類 | 陰陽 | 自然界の事象 | |

|---|---|---|---|---|

| 甲(こうぼく) | 木性 | + | 木の兄=きのえ | 樹木 |

| 乙(おつぼく) | - | 木の弟=きのと | 草花 | |

| 丙(へいか) | 火性 | + | 火の兄=ひのえ | 太陽 |

| 丁(ていか) | - | 火の弟=ひのと | 灯火 | |

| 戊(ぼど) | 土性 | + | 土の兄=つちのえ | 山岳 |

| 己(きど) | - | 土の弟=つちのと | 田園 | |

| 庚(こうきん) | 金性 | + | 金の兄=かのえ | 鉄鉱石 |

| 辛(しんきん) | - | 金の弟=かのと | 宝石 | |

| 壬(じんすい) | 水性 | + | 水の兄=みずのえ | 海・大河 |

| 癸(きすい) | - | 水の弟=みずのと | 雨・露 | |

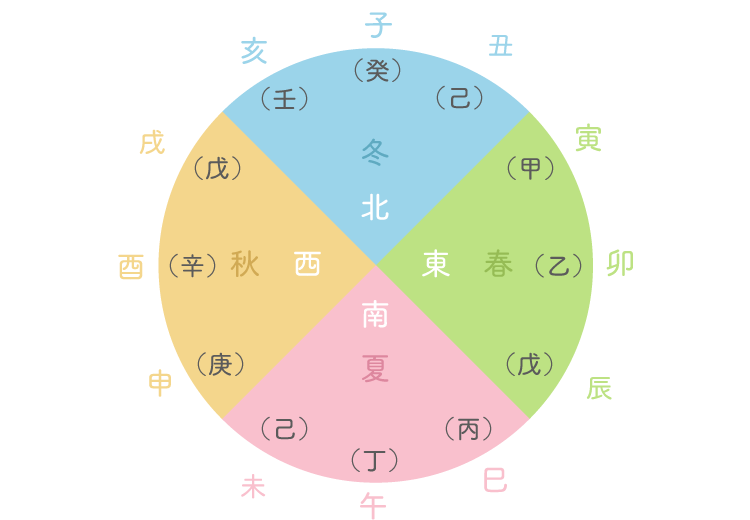

十二支(=時間)とは

十二支は全部で12種類あります。

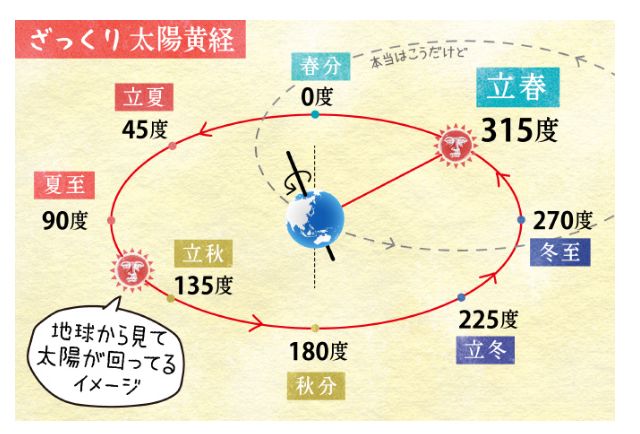

数千年前、既に5惑星は発見されていました。そして、それぞれの惑星を詳しく観測した結果、木星が12年で太陽の周りを一周することを発見したのです。

木性の公転周期が地球での時間を知るのに便利だったため、木星の軌道を基準とし、十二に区分けしました。

その後、古代中国では、民族間で時間をわかりやすく伝え合う手段として、この十二区分に動物の名前を付けました。それが十二支になったのです。

| 十二支 | 五行分類 | 干 | 季節 | 方角 |

|---|---|---|---|---|

| 子(+) | 水性 | 壬(+) | 冬(12月) | 北方 |

| 丑(ー) | 土性 | 己(ー) | 土用(1月) | 北方 |

| 寅(+) | 木性 | 甲(+) | 春(2月) | 東方 |

| 卯(ー) | 木性 | 乙(ー) | 春(3月) | 東方 |

| 辰(+) | 土性 | 戊(+) | 土用(4月) | 東方 |

| 巳(ー) | 火性 | 丁(−) | 夏(5月) | 南方 |

| 午(+) | 火性 | 丙(+) | 夏(6月) | 南方 |

| 未(ー) | 土性 | 己(ー) | 土用(7月) | 南方 |

| 申(+) | 金性 | 庚(+) | 秋(8月) | 西方 |

| 酉(ー) | 金性 | 辛(ー) | 秋(9月) | 西方 |

| 戌(+) | 土性 | 戊(+) | 土用(10月) | 西方 |

| 亥(ー) | 水性 | 癸(−) | 冬(11月) | 北方 |

二十八元表

十二支には、更に細かく最大で三つの干が含まれており、これを蔵干といいます。その内容を表したものを二十八元と言います。

この三つの干とは、方三位・三合会局・土性によるものです。

干は「空間」を表しますので、一つの支の中には最大で三空間が含まれているということになります。この三空間を地支の初め(初元)・中間(中元)・終わり(本元)と区分しています。

- 三蔵干:丑・辰・未・戌・寅・申・巳

- 二蔵干:午・亥

- 一蔵干:卯・酉・子

| 十二支 | 初元 | 中元 | 本元 |

|---|---|---|---|

| 子 | ー | ー | 癸 |

| 丑 | 癸(9) | 辛(3) | 己 |

| 寅 | 戊(7) | 丙(7) | 甲 |

| 卯 | ー | ー | 乙 |

| 辰 | 乙(9) | 癸(3) | 戊 |

| 巳 | 戊(5) | 庚(9) | 丙 |

| 午 | ー | 己(19) | 丁 |

| 未 | 丁(9) | 乙(3) | 己 |

| 申 | 戊(10) | 壬(3) | 庚 |

| 酉 | ー | ー | 辛 |

| 戌 | 辛(9) | 丁(3) | 戊 |

| 亥 | ー | 甲(12) | 壬 |

十干の右()内の数字は節入日からの日数です。

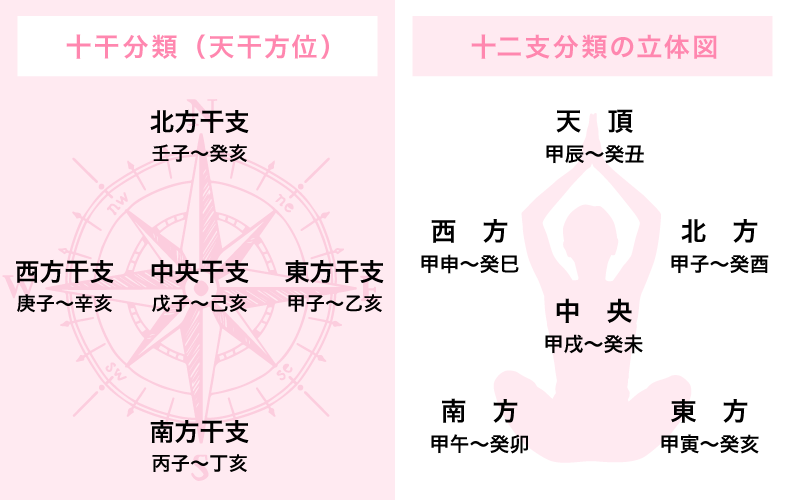

六十干支

六十干支には大きく分けて、2つの視点から見る方法があります。

天干方位主体の「十干分類」と、地支方位主体の「十二支分類」です。

十干分類

十干は空間を表しているので、人間に当てはめると「想念」や「考え方」になります。

十干(天干方位)分類干支一覧

| 東方 干支 | 甲 子 | 乙 丑 | 丙 寅 | 丁 卯 | 戊 辰 | 己 巳 | 庚 午 | 辛 未 | 壬 申 | 癸 酉 | 甲 戌 | 乙 亥 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 南方 干支 | 丙 子 | 丁 丑 | 戊 寅 | 己 卯 | 庚 辰 | 辛 巳 | 壬 午 | 癸 未 | 甲 申 | 乙 酉 | 丙 戌 | 丁 亥 |

| 中央 干支 | 戊 子 | 己 丑 | 庚 寅 | 辛 卯 | 壬 辰 | 癸 巳 | 甲 午 | 乙 未 | 丙 申 | 丁 酉 | 戊 戌 | 己 亥 |

| 西方 干支 | 庚 子 | 辛 丑 | 壬 寅 | 癸 卯 | 甲 辰 | 乙 巳 | 丙 午 | 丁 未 | 戊 申 | 己 酉 | 庚 戌 | 辛 亥 |

| 北方 干支 | 壬 子 | 癸 丑 | 甲 寅 | 乙 卯 | 丙 辰 | 丁 巳 | 戊 午 | 己 未 | 庚 申 | 辛 酉 | 壬 戌 | 癸 亥 |

十干(天干方位)分類方法の特徴

| 東方干支 | 守備本能の干支グループです。物事を進める過程で攻撃的な考え方になる時があったとしても、根本には何かを守りぬこうとする考え方に収まります。そのため、本質的には平和主義者であり、波乱を好みません。 |

|---|---|

| 南方干支 | 伝達本能の干支グループです。自己主張を基準とした物の考え方をしやすく、自分の心をさらけ出すことによって「理解してもらいたい」という考え方に終始します。 |

| 中央干支 | 引力本能の干支グループです。自分に引き寄せたいという本能から、南方干支グループと同じく自己中心的な考えになりやすいですが、南方干支グループと違う点は、人に自分を理解してもらいたいという欲求がないところにあります。 |

| 西方干支 | 攻撃本能の干支グループです。基本的な思考が闘争する考えに傾きますので、平和な環境に身を置いていても何らかの形で戦いの対象となる獲物(人に限らず)を求めます。休息や安住は似合いません。 |

| 北方干支 | 習得本能の干支グループです。常に知的好奇心を持ち合わせ、学ぶことに喜びを覚えます。北は隠居的な位置でもあるので、物事を捉える時は一歩下がった冷静な見方をします。物事の深い部分を見極めようとします。 |

十二支分類

十二支は時間を表しているので、現実的な「行為」の特徴を見ることができます。

十干分類はその人の内面を映し出すのに対して、十二支は対外的な行為や行動に現れやすいため、有名な占い(細木数子さんの六星占術やゲッターズ飯田さんの五星三心占い)の星分類の土台に用いられている印象です。

十二支(地支方位)分類干支一覧

| 北方 干支 | 甲 子 | 乙 丑 | 丙 寅 | 丁 卯 | 戊 辰 | 己 巳 | 庚 午 | 辛 未 | 壬 申 | 癸 酉 | 戌亥 天中殺 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 中央 干支 | 甲 戌 | 乙 亥 | 丙 子 | 丁 丑 | 戊 寅 | 己 卯 | 庚 辰 | 辛 巳 | 壬 午 | 癸 未 | 申酉 天中殺 |

| 西方 干支 | 甲 申 | 乙 酉 | 丙 戌 | 丁 亥 | 戊 子 | 己 丑 | 庚 寅 | 辛 卯 | 壬 辰 | 癸 巳 | 午未 天中殺 |

| 南方 干支 | 甲 午 | 乙 未 | 丙 申 | 丁 酉 | 戊 戌 | 己 亥 | 庚 子 | 辛 丑 | 壬 寅 | 癸 卯 | 辰巳 天中殺 |

| 天上 干支 | 甲 辰 | 乙 巳 | 丙 午 | 丁 未 | 戊 申 | 己 酉 | 庚 戌 | 辛 亥 | 壬 子 | 癸 丑 | 寅卯 天中殺 |

| 東方 干支 | 甲 寅 | 乙 卯 | 丙 辰 | 丁 巳 | 戊 午 | 己 未 | 庚 申 | 辛 酉 | 壬 戌 | 癸 亥 | 子丑 天中殺 |

十二支(地支方位)分類方法の特徴

| 北方干支 | 北は知的であり隠居的な意味がるので、行動面では本能的に他人を生かそうとし、自分は裏方や補佐的なポジションに立とうとします。その方が自分の気運を高められます。 |

|---|---|

| 中央干支 | 自分が中心となって物事を進めようとするので、目立ちたがり屋で自負心が強いです。中心人物になるための行動を起こすので、実際に集団の真ん中にいることが多くなります。 |

| 西方干支 | 行動は闘争的、攻撃的となります。そのため、人生において攻撃・闘争の目標となるものがなくなった時にその人の個性も失われ途方にくれます。常に何かに向かって行動している様は周りから見て忙しそうな印象を与えます。 |

| 南方干支 | 人生の指標が快楽に傾きやすく、無理のない自然体な行動をします。そのため、生き方そのものは明るいものになります。その反面、雑草のように何度失敗しても這い上がろうとする根強い行動力も持ち合わせています。 |

| 天上干支 | 北方干支(裏方・補佐)と中央干支(中心人物)の意味を合わせたような行動をします。そのため、周りには中途半端な行動に映りやすく、表舞台には立たずして中心的な権力を持つと言うラスボス(黒幕)的な行動になります。 |

| 東方干支 | 守備的な行動を取りやすく、冷静沈着で石橋を叩いて渡るような人生になります。長い時間をかけて物事をコツコツと積み重ねていくような行動を得意とし、大器晩成型と言えます。内面には深い考えを持ちながら行動は単純に見えるので頑固な人に見られます。 |

陽占でわかること

陽占の見方

あなたの性格や人との関わりを見る

陽占の背景色がピンク色の部分が十大主星が入る場所です。

| 陽占<人体図> | ||

| 右肩 伴星 (先祖) | 頭:北 目上 (親) | 左肩 初年運 |

| 右手:西 家庭 (配偶者) | 胸:中央 自分 | 左手:東 友人 (兄弟姉妹) |

| 右足 晩年運 | 腹:南 部下 (子供) | 左足 中年運 |

- 右肩(北西):「伴星」と言い、ご先祖様の星と言われています。死んだ時に迎えに来てくれる人の特徴とも言われています。

- 頭(北) :目上の人や両親に対して発揮される星です。

- 右手(西):家庭内において発揮される星であり、配偶者との関係性も表します。

- 胸(中央):本人の人生観や価値観を表す重要な星です。

- 左手(東):友人・兄弟姉妹、同僚など利害関係のない間柄で発揮される星です。

- 腹(南) :部下や子供、社会全体に対して発揮される星です。適職や才能を知りたいときに活用します。

運の流れを見る

陽占の背景色が薄いオレンジ色の部分が十二大従星が入る場所です。

| 陽占<人体図> | ||

| 右肩 伴星 (先祖) | 頭:北 目上 (親) | 左肩 初年運 |

| 右手:西 家庭 (配偶者) | 胸:中央 自分 | 左手:東 友人 (兄弟姉妹) |

| 右足 晩年運 | 腹:南 部下 (子供) | 左足 中年運 |

- 左肩:初年運を表します。子供の頃の性格や希望を現し、また晩年期の性格の一部にもなります。

- 左足:中年運を表します。人生の目的や役割が明確になり、職業意識や社会観が現れます。

- 右足:晩年運を表します。晩年における人間性が現れます。

十大主星

十大主星(じゅうだいしゅせい)とは、人間に備わっている5大本能(守備本能・伝達本能・引力本能・攻撃本能・習得本能)に陰陽(+-)をかけ合わせてできた、この世のあらゆる事象を表した10種類の星のことをいいます。

| 十大主星 | 本能 | 五行 (陰陽) | キーワード |

|---|---|---|---|

| 貫索星 | 守備 本能 | 木性(+) | 頑固、マイペース、単独行動、狭く深い交友 |

| 石門星 | 木性(-) | 柔軟、適当、集団行動、浅く広い交友 | |

| 鳳閣星 | 伝達 本能 | 火性(+) | 率直、のんびり、観察力すごい、自分に甘い |

| 調舒星 | 火性(-) | 伝え下手、繊細、クリエイティブ、自分に厳しい | |

| 禄存星 | 引力 本能 | 土性(+) | お人好し、奉仕精神、自分大好き、回転財 |

| 司禄星 | 土性(-) | 用心深い、努力精神、家族大好き、貯蓄 | |

| 車騎星 | 攻撃 本能 | 金性(+) | 一本気、反発、勝負運、単独攻撃 |

| 牽牛星 | 金性(-) | 責任感、プライド、権力運、集団攻撃 | |

| 龍高星 | 習得 本能 | 水性(+) | 革命思考、経験から学ぶ、グローバル、巣立ち |

| 玉堂星 | 水性(-) | 前例重視、書籍から学ぶ、古典的、母性愛 |

十大主星の詳細は下記リンクから見れます。

十二大従星

十二大従星(じゅうにだいじゅうせい)は人間の時間の推移から考えられ、一生の時間(空間)を12の世代で分類し、それぞれの世代の特徴を星で表したものです。